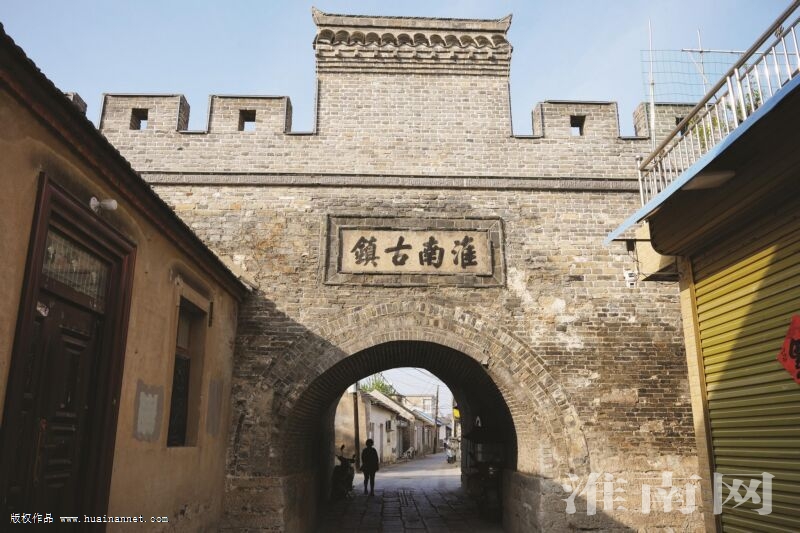

(記者 蘇國義 攝影報道)正陽關,別名“淮南古鎮”“鳳城首鎮”,是我市一座歷史悠久的千年古鎮。 這里保存有南門、東門、北門三座古城門。每逢節假日,游客絡繹不絕。

這三座城門的內外門額上各鐫有古人的題字,加起來一共十八個字,個個含義深刻、意味雋永,字體或雍容端莊或遒勁蒼潤,是難得一見的書法珍品。“觀一城門,受一次文化洗禮”,幾乎成為每位探訪正陽關古鎮游客的心聲。“五一”假期期間,淮河早報、淮南網記者追尋游客的腳步,對正陽關古城門進行了深入走訪。

正陽關文化達人汪洋介紹,正陽關古稱潁尾、陽石、羊市、羊石城等,早在東周中期古鎮已具雛形。《左傳》魯昭公十二年(公元前530年)有“楚子狩于州來,次于潁尾”記載,以此計算,正陽關鎮已有2530多年歷史。明成化元年六月(公元1465年),明朝在此設立收鈔大關,直屬戶部管理,年征稅銀達62400多兩,當時這里被稱為“銀正陽”或“東正陽”,“正陽關”因此得名。

明清兩朝,得益于“七十二水通正陽”的水路優勢,正陽關“舟車四達、物盛人眾”“戶口殷繁、市廛饒富”。目前,正陽關鎮殘存的三座城門修建于清朝。史料記載,清同治五年(1866年)壽州知州施照,在正陽關土圩舊址上“改筑城垣……城周圍七百二十丈,高一丈五尺,計四里三分。女墻一千三百七十垛”。城設四門,上有城樓,城門內外均有石刻題額。

其中,南門內額題字為“解阜”,外額題字為“淮南古鎮”,表明正陽關曾為漢“淮南國”下轄古鎮。“解阜”出于舜帝《南風歌》,《史記》樂書載“昔者舜作五弦之琴,以歌《南風》”。《南風歌》云:“南風之薰兮,可以解吾民之慍兮;南風之時兮,可以阜吾民之財兮。”“解阜”鐫刻于城門,蘊含著鞭策為官者當為百姓排憂解難,減輕百姓負擔,增加百姓收入,使百姓過上安居樂業美好生活的深意。

北門內額題字為“拱辰”,外額題字為“鳳城首鎮”。據記載,明太祖朱元璋為擴大家鄉鳳陽府的管轄范圍,曾于洪武四年(公元1371年)將壽州劃入鳳陽府。正陽關成為當時鳳陽府內商賈云集、稅銀豐沛第一大鎮,才有了“鳳城首鎮”之說。“拱辰”則出自《論語·為政》,意為做官從政者,要以“官德”為先,以德服人,這樣百姓就會像眾星環繞北斗那樣,團結在你的周圍,從而獲得百姓的信任和擁護。

東門內額題字為“朝陽”,外額題字為“熙宇春臺”。這是一座極富詩意的城門,蘊含著紅日東升,人們登上東門,如在陽光明媚的春天里,登上高臺眺望美景那樣心情舒暢。遙想古時,此門城外,定是風景怡人,令人流連忘返。

遺憾的是,正陽關西門毀于侵華日軍戰火。游客鄭先生表示,正陽關三座城門走下來,人的知識儲備和思想境界都會隨著古人的智慧而拔高。正陽關這三座城門,值得反復觀瞻、品味。